-

Александру Пурлевскому 3 года.

-

Александру Пурлевскому 3 года.Воспоминания

о епископе Фотии (Пурлевском)

его дочери Марии Александровны Каневской

"Православный голос Кубани" ноябрь 1997 №11 (83)

Прошла долгая жизнь... Оживает в памяти прошлое, переоцениваются события и поступки. То, что раньше казалось важным и необходимым, теперь представляется мелким и ненужным. Целые десятилетия покрылись туманной дымкой, а если и вспоминаются, то спокойно, почти равнодушно.

Но ярко, со всеми подробностями оживают в памяти события шестидесятилетней давности, связанные с юностью и всей жизнью моего отца - епископа Сергачского Фотия (Пурлевского), подвергавшегося гонениям шестнадцать лет и принявшего мученическую кончину за Господа Иисуса Христа и Святую Православную Церковь в страшные годы сталинских репрессий и "ежовщины"...

Держу в руках небольшой образок Казанской иконы Божией Матери. Его в сумочке на груди носил мой отец во время первого (1922-1923 гг.) и второго (1927 г.) тюремных заключений. Вдыхаю легкий аромат, исходящий от иконы и со слезами молюсь: "Заступнице усердная, Мати Господа Вышнего!"

Тяжело вспоминать. Воспоминания тревожат душу, заставляют страдать... Но нужно писать, чтобы наши внуки и правнуки знали всю правду о страшных гонениях на Святую Православную Веру в безбожное коммунистическое время. О тех страданиях, которые выпали на долю лучших представителей русского духовенства, их семей и многих верующих мирян.

Епископ Фотий.

(Александр Александрович Пурлевский)

Мой отец, епископ Фотий (до епископской хиротонии - протоиерей Александр Пурлевский) был приговорен органами НКВД Горьковской области к высшей мере наказания и расстрелян 3 января 1938 г. в тюрьме г.Горького. Мотивировкой приговора была "антисоветская деятельность". Примерно в это же время, а именно 9 января 1938 г., был расстрелян в тюрьме г.Казани его родной брат - архиепископ Никон (Пурлевский).

Вся жизнь моего отца - епископа Фотия - была посвящена служению Господу Иисусу Христу и борьбе за сохранение чистоты Русской Православной Церкви.

Как последователь Святейшего Патриарха Тихона, он ранее других священнослужителей подвергся репрессиям со стороны властей. С 1922 по 1937 гг. он пять раз бывал арестован, 15 месяцев провел в тюремных заключениях и 8 лет - в ссылках (три ссылки).

* * *

Родился мой отец в 1881 Году в г. Житомире (бывшей Волынской губернии) в семье мелкопоместного дворянина Александра Никитича Пурлевского, состоявшего на государственной службе в качестве начальника департамента Госимущества. В семье было пятеро своих детей и трое воспитанников - сирот.

Вся семья была очень религиозна, особенно бабушка отца - Мария Ивановна, которая происходила из крепостных крестьян. Бабушка жила в отдельном флигеле родового имения Пурлевское под Житомиром. У нее постоянно гостило духовенство, странники и богомольцы. Бабушка оказала большое влияние на мировоззрение внуков, будущих святителей Русской Православной Церкви.

Когда внуку Александру исполнилось пять лет, бабушка поехала с ним к о.Иоанну Кронштадтскому. Великий священник принял их очень ласково. Маленького Сашу он гладил по головке и приговаривал: "Тараташечка, ты, тараташечка!" Бабушке он сказал, что ее внука ожидает тяжелый жизненный путь. Благословляя его, о.Иоанн как бы благословил мальчика идти именно этим путем. Нашей семье всегда помнились слова святого прозорливца.

Юность будущего епископа Фотия и его брата, будущего архиепископа Никона совпала с пребыванием на архиерейской кафедре г. Житомира Высокопреосвященнейшего архиепископа Антония Храповицкого.

Владыка Антоний часто гостил в имении Пурлевского, а братья часто посещали его дом, где проводились встречи духовно настроенной молодежи.

Папа говорил, что дружба с архиепископом Антонием окончательно сформировала взгляды его и брата, и определила их дальнейший жизненный путь.

Оба они закончили Киевскую Духовную Академию. Дядя Николай на последнем курсе принял монашество (с именем Никон), а папа, женившись на дочери протоиерея села Плешкани (Полтава) Ольге Федоровне Виговской, стал священником. Было это в 1910 году. Нужно сказать, что отец сначала закончил сельскохозяйственное училище и стал агрономом, но потом, уже взрослым человеком, поступил в семинарию, затем в Академию.

Революция застала нас в Харькове, где отец преподавал в Духовной семинарии (1916-1919 гг.). Семья наша состояла из пяти человек: папа, мама и три дочери - Анастасия (1911 г.), Варвара (1913 г.), Мария (1915 г.). До 1914 года отец служил в г.Кременце (Западная Украина), а затем преподавал Закон Божий в Пятигорской женской гимназии (1914-1916 гг.).

Дедушка и бабушка наши к этому времени умерли, а что стало с нашим имением и имуществом, мы не знали и никогда не интересовались. Мы, дети, так даже и не знали точно, где было наше поместье и как оно называлось. Эта тема в семье никогда не обсуждалась. Жили мы при семинарии в хорошей казенной квартире. Когда переехали в Краснодар, к нам иногда заезжали папины ученики. Они его звали "Отец Ректор". Почему - не знаю. Возможно, отец какое-то время замещал ректора.

Первые мои воспоминания об отце относятся, видимо, к 1918-1919 годам, когда мне было 3-4 года.

У отца были серые лучистые глаза и темные кудрявые волосы. Как сейчас вижу его в светлом кремовом подряснике, чувствую на своей голове теплоту его ласковой руки, всем существом блаженно ощущаю исходящие от него тепло и ласку. Я никогда не видела его сердитым, примерно такое же мнение о нем я слышала от других, когда подросла. Все подчеркивали его необыкновенную сердечность и доброту.

Молиться с раннего детства меня почему-то учила не мама, а отец. Помню, как вечерами перед сном, мы стоим с отцом на коленях перед образами, и я повторяю за ним слова молитв.

Из разговоров знаю, что до революции отец печатался в религиозных богословских журналах.

Хорошо помню внешность Владыки Антония Храповицкого. Он приезжал к нам в Харьков в 1919 году и жил несколько дней. Между ним и отцом постоянно шли долгие разговоры при закрытых дверях.

Потом я узнала, что Владыка уговаривал папу эмигрировать вместе с ним. Но папа отказался. Возможность эмигрировать представлялась отцу дважды, но он оба раза отказался покинуть Родину.

В 1919 году Харьковскую семинарию закрыли, и мы поехали в г.Краснодар, где жили наши дальние родственники. По дороге у нас украли все ценное, что еще оставалось, а папа заболел брюшным тифом. В том же 1919 году отец стал священником екатерининского кафедрального собора, г.Екатеринодара.

Наши родственники эмигрировали и оставили свой дом, в котором мы занимали две комнаты, а зимой нас выселили прямо на улицу. Стояли морозы, а у меня было воспаление среднего уха, предстояла серьезная операция. Помню, что мама плакала и просила подождать до того, как мы подыщем жилье, но нас не пожалели.

Мы вынуждены были поселиться в общественной кухне, где жильцы дома днем пекли хлеб, поэтому мы распоряжались своим жильем только с вечера. Прошло больше года в тесноте и неудобстве.

В 1920 году на Кубань хлынули голодающие Поволжья. Папа страдал, видя умирающих от голода, и свою порцию хлеба зачастую отдавал голодным детям, а мама, глядя на него, плакала. Для того, чтобы облегчить положение семьи, мама поступила на работу. Была она воспитательницей в детском доме и часто приводила к нам на два-три дня то одну, то другую девочку, чтобы согреть их теплом домашнего очага.

Потом мама стала работать с С.Я.Маршаком, который, спасаясь от голода, приехал к своему отцу на Кубань. Здесь он организовал детские дошкольные кружки (музыкальный, художественный, общеобразовательный и др.) под названием "Детский городок". Стало немного легче с питанием. Хлеба по-прежнему было очень мало, но выручала кукурузная каша - мамалыга.

В начале 1921 года мы переехали в сторожку при Екатерининском соборе, где отец стал ключарем.

Летом 1922 года в Русской Православной Церкви начался обновленческий раскол. Мне тогда было около семи лет, но я хорошо помню то, что осмыслила позже. В помещении собора происходил тогда Епархиальный съезд и проводились бесконечные заседания. Отец часто выступал на этом съезде против обновленчества - "Живой церкви". Но под влиянием настоятеля подписал декларацию съезда, хотя и последним.

Поставив эту подпись, отец потерял покой и сон. Три дня и три ночи он провел в размышлении и молитве, прося у Господа знамения. И знамение, как он сказал, ему было...

Через три дня он пошел на очередное заседание съезда и подал письменное заявление о снятии своей подписи под декларацией съезда. Положив на стол ключи от собора, он покинул съезд. Этим он вызвал радость у защитников Православия и большое возмущение у обновленцев. С тех пор отец вновь обрел покой и духовную радость. Мне кажется, что именно во время этих тяжелых переживаний он навсегда приобрел несгибаемую твердость духа.

На другой день, поздно вечером, к нам пришел один из прихожан собора и сообщил, что завтра отца арестуют. Отец ждал ареста, тем более, что протоиерей Федор Делавериди, сотрудничавший с властями, еще раньше угрожал ему, поэтому он в ту же ночь покинул город. На следующий день за ним пришли из ЧК с ордером на арест. Нам же через несколько дней предложили освободить квартиру при соборе.

В Краснодаре к этому времени все храмы, кроме Ильинской церкви, перешли в обновленчество. Настоятелем Ильинской церкви был О.Александр Маков, который один не явился на обновленческий епархиальный съезд и продолжал признавать только Патриарха Тихона.

Узнав о бедственном положении нашей семьи, О.Александр послал за мамой. Она вернулась от него радостная и взволнованная, так как О.Александр выделил нам квартиру в подворье Ильинского храма, куда мы и переехали.

В сентябре в Краснодар вернулся папа, и О.Александр встретил его с радостью. Они стали вместе служить в Ильинской церкви. С тех пор их судьбы соединились почти на пять лет. Они вместе были арестованы в 1922 году, а потом в 1927 году, девять месяцев они просидели в одной камере, вместе находились в первой ссылке в Средней Азии.

Служа вместе в Ильинском храме, смелые и незаурядные проповедники, они с великим усердием разъясняли верующим суть обновленческого раскола, обращая людей к истинному Православию. Семьи, же их жили в постоянном страхе, ожидая ареста своих отцов.

Однажды я усердно молилась и просила Господа развеять мой страх. Этой же ночью мне приснился сон. Я увидела большую площадь, залитую солнцем, и на ней множество людей. Посреди площади стоял большой Крест светлого дерева, который светился изнутри. Над Крестом парили два Ангела. На какое-то время мы ушли с площади, а когда вернулись, то увидели на Кресте Распятого Господа нашего Иисуса Христа. Он был жив. Когда Он взглянул на толпу, то увидел нас - детей, меня и сестер. Лицо Его осветилось ласковой улыбкой. Во сне у меня было твердое убеждение, что улыбнулся Он нам - детям. Я проснулась в волнении и сразу же, ночью, рассказала маме свой сон. Отец Александр, когда узнал, сказал, что это Господь благословил детей на предстоящие скорби.

В семье у нас многое изменилось. Мама, хотя и уставала на работе, стала часто ходить в церковь. В квартире нашей зачастую собирались монахини и послушницы из закрытых монастырей, была общая молитва и духовное пение. Отец Александр был духовным отцом моих родителей и сам исповедовался у моего отца. В ноябре мне исполнилось 7 лет, и я впервые пошла на исповедь к отцу Александру.

В конце дня 16 декабря 1922 года в нашей квартире и одновременно в квартире Маковых появились агенты из ЧК с ордерами на обыск и арест священников. Их посадили в фаэтон, закрыли верх и поставили на подножках вооруженную охрану. Их везли, как тяжких преступников. А может быть, опасались волнения верующих.

Случилось так, что когда забирали папу, я одна из семьи была дома, и я очень плакала, а папа утешал меня, и толком со мной не смог проститься. Возвращаясь с работы, мама увидела фаэтон, опять заподозрив недоброе, она вбежала в комнату, сразу поняла все и потеряла сознание.

В тюрьме папа и О.Александр просидели в одной камере пять месяцев. Было два свидания. Заключенных и родственников разделяли деревянные барьеры на расстоянии 1,5 метра. Меня подняли и посадили на барьер. Я смотрела на дорогое лицо, еле сдерживая слезы. Я ничего не сказала отцу, боясь расплакаться, а плакать мне запретили, чтобы не расстраивать его.

Через пять месяцев наших отцов выслали в Среднюю Азию сроком на два года. Мы всей семьей и жена О.Александра - матушка Капитолина, духовная дочь О.Иоанна Кронштадтского, с дочерью Анной поехали за ними, а два сына О.Александра остались в Краснодаре у родственников. Ехали мы через Каспийское море, а потом целый месяц в переполненном товарном вагоне.

В Ташкенте, куда дано было назначение нашим отцам, их не оставили, а перегоняли с места на место. За два неполных года они сменили 6 мест, среди которых были и такие, куда можно было добраться только не верблюде. Сначала Ташкент, Самарканд, Джизак, Каратюба, Пенджикент, потом опять Самарканд и Турткуль.

В Джизаке мы от отца отстали. С нами осталась и семья Макова. Надо было кормиться и посылать подкрепление нашим отцам. Жили очень скудно. Разместились в заброшенном сарае, в одной половине которого сделали насест для кур; тут же стоял обеденный стол и другие вещи. В другой половине сарая мы спали. Куры были нашими кормилицами. Из-за антисанитарных условий я и моя старшая сестра заболели местной болезнью, "пиндинкой". Незаживающие язвы покрывали лицо, руки, ноги. Мне угрожала полная потеря зрения. Отец очень молился обо мне, и, видно, по молитвам его зрение сохранилось.

Мама работала сначала заведующей детсадом, а потом заведующей соцвоспитанием района, так как грамотных людей в тех местах было очень мало.

В ноябре 1924 года обоим священникам пришло досрочное (на два месяца) освобождение. В это время они находились в Гурткуле на реке Аму-Дарья. Река была уже несудоходна. А другого пути не было. Оставалась одна возможность: плыть на лодках, которые на канатах будут тянуть по берегу. Путь этот был очень опасен, но они все же решились на него. Во время пути они неотступно молились Матери Божией и Святителю Николаю. Два раза их лодки со всем имуществом опрокидывались, но они спаслись и благополучно прибыли в Самарканд, где мы ждали их в большой тревоге. Однажды в Самарканде я спросила отца, почему некоторые священники (а такие в Средней Азии были) работают в гражданских учреждениях, их семьи живут обеспеченно и дети ходят в школу, а мы скитаемся и нищенствуем. Папа ответил словами Евангелия: "Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец; а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец и разгоняет их; а наемник бежит, потому что наемник, и не радит об овцах" (Ин. 10, 11-13).

Папа подробно объяснил мне эту притчу. Я почувствовала себя вдруг очень счастливой. Никогда больше я не роптала на жизнь. Эта беседа с отцом дала основу всей дальнейшей моей жизни, а моя любовь и преклонение перед ним стали еще сильнее.

Отслужив благодарственный молебен Пресвятой Владычице нашей Богородице и Святителю Николаю за благополучное возвращение из Турткуля, мы стали собираться домой. Теперь мы ехали в пассажирском поезде и за три дня добрались до Москвы.

Отец Александр Маков с папой очень хотели попасть на прием к Святейшему Патриарху Тихону, но Первосвятитель не смог их принять по болезни и так как находился под негласным арестом.

Но некоторые вопросы в Москве они все-таки решили. Дело в том, что после их ареста в Православной Ильинской церкви стали служить два иеромонаха: о.Гавриил и о.Иоасаф. Летом 1923 года церковь передали обновленцам, а священников выслали. Судьба их неизвестна. С этого времени в Краснодаре православных церквей вообще не было. Мой отец и о.Маков просили Священный Синод оказать содействие в предстоящих хлопотах о передаче православным в Краснодаре хотя бы одного храма.

В Краснодар вернулись в конце ноября 1924 года. Пока не было храма, богослужения совершались в надежных домах по ночам, под страхом ареста. Папа носил на груди антиминс. Такие богослужения "по хаткам" в домах "тихоновцев" приносили молящимся великую радость, укрепляя их веру в Торжество Православия.

Создалась православная община. О храме хлопотали на месте и ездили в Москву, и, наконец, хлопоты увенчались успехом: летом 1925 году верующим был передан прекрасный Георгиевский храм. Радость православных трудно передать.

Священники сами решили, кому быть настоятелем. Отец Александр Пурлевский был к тому времени протоиереем, а О.Александр Маков иереем, но по характеру они были разные: мой отец - мягкий и кроткий, о.Маков - властный, строгий и хороший организатор. Естественно, что по взаимному согласию он. занял место настоятеля. Прежний настоятель Георгиевского храма о.Василий Денисов принес церковное покаяние и так же остался служить в храме.

Это было первое церковное покаяние на Кубани, покаяние священника, ради выгоды мирской ставшего на путь раскола. Трудно переоценить значение этого поступка, так как он послужил примером для многих других. Священники Георгиевского храма начали в своих постоянных проповедях призывать духовенство и мирян Кубани порвать с обновленчеством как с расколом, нарушающим каноны Св. Церкви.

Скоро на Кубани образовалось много православных общин, и О.Александр Пурлевский в 1926 году был назначен благочинным.

Но активная деятельность священников Георгиевского храма не могла не привлечь к себе внимания властей, поддерживавших обновленчество, и в ночь с 1 на 2 марта 1927 года все трое были арестованы. Как впоследствии узналось, отец мой был арестован по обвинению в том, что, служа в Георгиевской церкви г.Краснодара, в проповедях и выступлениях перед верующими прихожанами проводил антисоветскую агитацию, распространяя провокационные слухи, популяризировал тихоновскую нелегальную литературу антисоветского характера, принимал непосредственное Участие в "исцелениях" богомолок - "кликуш". Сидели они в одной камере, а после четырех месяцев тюрьмы их выслали по этапу.

В Краснодаре он оставил без средств к существованию смертельно больную жену и троих несовершеннолетних детей.

За два месяца до смерти мама сказала нам: "Не пугайтесь, детки, я скоро умру. Во сне ко мне приходила женщина и сказала: "Путь твой земной кончается" - и удалилась. Мы тогда этому не поверили. Не хотели верить. Еще она сказала: "Верю, что Матерь Божия вас не оставит".

Хоронил маму Владыка Феофил по установленному погребению. Папе он послал длинную телеграмму со словами утешения. Из нее мне запомнилась одна фраза: "У Бога сирот нет". Нам он выделил небольшое пособие, на которое мы могли просуществовать.

Архиепископа Феофила к нам назначили, так как в результате активной деятельности священников Макова и Пурлевского, на Кубани образовалось много православных приходов и появилась необходимость создания Отдельной Кубанской епархии, что и было осуществлено в 1927 году, когда о.Маков и о.Пурлевский уже сидели в тюрьме.

Летом 1930 года отца освободили и разрешили выбрать место для поселения. Отец выбрал г.Самару, но когда туда приехал, ОГПУ не разрешалось ему проживание в городе, и он вынужден был уехать в сельскую местность (денег на другие переезды не было). Он поехал в село Борское, где была церковь, но не было священника. Там его закрепили на проживание на три года (с июля 1930 г. по июль 1933 г.) без права выезда за пределы района. Каждый месяц он должен был являться к уполномоченному ОГПУ для отметки.

Нам, детям, надо было жить, поэтому меня отправили к отцу, а старших сестер (18 и 16 лет) устроили на работу в адыгейские аулы. Отец очень переживал, что он не может защитить своих юных дочерей от голода, бесправия и грязных посягательств. Он мог только молиться за них.

Я приехала к отцу в Борское с истерзанной душой. Поэтому особенно велика была радость ветречи с любимым отцом. Сосновый бор, озеро, тихая речка, черемуховая роща... Это открылось мне как упоительное чудо и восхищало, наполняло душу возвышенной, тихой радостью. Я была поистине счастлива этим Божиим даром.

Мой отец был необыкновенным человеком: он излучал доброту и любовь и для каждого находил слово утешения. По своей скромности он никогда не говорил о своем академическом образовании и церковных наградах (митра, крест с украшениями). Да он и не носил их: не было средств на приобретение ни у храма, ни у нас.

Постепенно в церковь стало ходить все больше и больше народа. Немало верующих приходило из соседних деревень. Дома постоянно были гости. Угощали их картошкой, тыквой, чаем.

Регулярно нас посещали две монахини и частенько заходил на чашечку чая юродивый Илюша. Зимой и летом он ходил босиком. Но одежда на нем всегда была чистая. Многие в селе считали его дурачком, но мы его уважали и встречали с радостью. Глаза у него были умные и проницательные.

Когда мне исполнилось 16 лет, отец решил, что мне пора как-то устраиваться в жизни. Он договорился с самарскими знакомыми, что меня примут пожить. Мы собрали мои носильные вещи, корзину с замороженным хлебом, и я поехала в Самару. И вот, по пути у меня все украли. Есть было нечего, одеть тоже. Я со слезами вернулась обратно. Стучусь домой, боюсь признаться, а папа еще за дверью говорит: "Не плачь, я знаю, тебя обокрали". Оказалось, что Илюша еще засветло пришел к отцу и сказал: "А Марусю в Самаре обокрали".

Однажды вечером мы вместе с Илюшей пили чай, и вдруг папа спрашивает: "Илюша! Как ты думаешь, приму я монашество и буду ли епископом?" Илюша почему-то рассердился: "Будешь, будешь! И монахом будешь, и епископом будешь! Ближе к смерти, ближе к смерти!" Огорчил он нас своим ответом. И мы надолго замолчали, раздумывая о его словах. Мне думается, что этот вопрос отца был только выражением скрытой боли о том, что он лишь в малой мере использует свои пастырские дарования и академическое образование, будучи гонимым сельским священником, одиноким на этом нелегком поприще.

В августе 1933 года окончился срок ссылки моего отца. И он приобрел право выезда. В первую очередь он поехал в Краснодар: там была могила умершей без него жены, его дочь Варвара и много духовных чад. Но на третий день пребывания там к нему на улице подошел человек в гражданском и вручил предписание НКВД о выезде из города в 24 часа, в противном случае - арест. Так отец навсегда покинул Краснодар.

Из Краснодара отец выехал в г.Чернигов к О.Александру Макову, который после второй ссылки обосновался там, служа на дому, имея свою общину, множество духовных детей и обширные связи. Он постоянно писал поучения применительно к современным условиям жизни Церкви и общества. Он предложил отцу остаться у него. Но друзья и теперь по-разному понимали служение Богу в новых условиях. Мой отец был сторонником открытого служения. Он заявил отцу Макову, что примет монашество и будет служить там, куда его пошлют, и в ответ услышал: "Отче! Тебя расстреляют". Каждый из них пошел своим путем.

Отец выехал в Москву и в октябре 1933 г. принял монашество с именем Фотий, что значит "светлый". Некоторое время до епископской хиротонии служил в Рязанской области. Мне хотелось жить поближе к отцу, и я устроилась работать в пригородном совхозе. Изредка, но мы встречались. Однажды мы случайно столкнулись с ним на вокзале. Я в ожидании родного поезда стояла на перроне с сотрудниками совхоза. Вдруг, вижу: медленно, очень медленно идет отец в монашеском одеянии и на меня смотрит. Мои попутчики с любопытством и насмешкой поглядывают на монаха. Я смотрела отцу в глаза, и сердце мое разрывалось: хотелось махнуть на все рукой и броситься к нему - пусть увольняют. Но он дал мне знак не подходить, а глаза у него были такие печальные! Я послушалась, но долго страдала от этого...

Епископом владыка Фотий пробыл всего три года - со дня хиротонии, в феврале 1935 года до дня расстрела, 3 января 1938 года. Служил он в Чите, Семипалатинске и г.Сергаче Горьковской области. И везде он был гоним, потому и менял так часто место службы. Из Читы его скоро отозвали, в Семипалатинске он пробыл около года, и за этот короткий срок успел приобрести любовь и уважение паствы чистотою служения и постоянной проповедью. К нему шли, ехали, писали. Церковь никогда не пустовала.

С первым же моим отпуском я поехала к отцу. Семипалатинск раньше был городом ссыльных, поэтому там жило много интеллигенции. К Владыке относились весьма благожелательно. Отец ходил пешком: он квартировал недалеко от храма. По дороге нас приветствовали, о насмешках же не было никакой речи. Меня это поражало, ведь я уже привыкла к тому, что каждый встречный мог отпустить грубую шутку вслед священнослужителю.

В 1936 году Владыку вызвали в НКВД и вручили предписание: в 24 часа выехать из города. Властям неугоден был такой епископ, за которым тянулся шлейф арестов и ссылок. Избегая теперь сколь угодно крупных городов, отец выбрал, как ему казалось, скромное и незаметное место служения - областной город Сергач. Приближался финал его жизненного пути.

В июле 1937 года епископа Фотия вызвали в Москву и назначили на Омскую кафедру.

В конце июля от отца пришла из Омска открытка, которая нас успокоила. Владыка сообщал, что временно поселился у настоятеля церкви, что все благополучно и что подробности расскажет в письме. Прошла неделя, наступил день моего Ангела (св.Марии Магдалины - 4 августа по новому стилю), но впервые отец не поздравил меня и обещанного письма не прислал. Мы сразу же написали по адресу и получили ответ от матушки, жены настоятеля о.Иоанна. Она извещала, что епископа Фотия и ее мужа 1 августа 1937 года арестовали, и они ничего не могут узнать: где арестованные и что с ними.

Приехав в Омск, я обошла все места заключения, но ответ был один: "Нет такого".

Я ходила по улицам Омска. Стояла суровая зима с ветрами и морозами выше 30 градусов. А "черный ворон" сновал по городу и днем, и ночью. И мне все казалось, что в каждой такой машине от меня увозят моего отца, раздетого, разутого, замерзающего. Я осталась в Омске, все еще думая чего-то добиться. Как же страшно было очнуться от этого неведения с тенью робкой надежды!

В конце декабря 1937 года или в начале января 1938 года мне случайно попала в руки центральная газета "Сельская жизнь" с большой статьей о разгромленной контрреволюционной организации в Горьковской области, занимавшейся поджогами животноводческих ферм и другими диверсиями, руководителем которой был агент иностранной разведки епископ Фотий Пурлевский...

Какие уж после этого хлопоты?! Ни тогда, в 1937 году, ни спустя два года, ждать уже было нечего. Но официально мы об отце ничего не получали - и надеялись, надеялись уже без всякого смысла, обманывались надеждой получить весточку от* него или о нем. А я в течение многих лет, видя на улице какого-нибудь старичка, забегала вперед и заглядывала в его лицо.

Когда открылись архивы КГБ, начала всюду писать, разузнавая о судьбе отца. Ответы пришли на все мои запросы. Самым последним и самым важным было письмо УМБ по Нижегородской области (К-295 от апреля 1992 г.), удостоверяющее в том, что епископ Фотий Сергачский был арестован УНКВД Горьковской области 1 августа 1937 года. Будучи обвинен в антисоветской деятельности, заседанием тройки УНКВД 17 декабря 1937 года приговорен к смертной казни и 3 января 1938 года расстрелян в тюрьме г.Горького. Сообщалось также, что внесудебное решение в отношении Пурлевского А.А. отменено и он реабилитирован. Данных о захоронении в деле не имеется, так как учетов в то время не велось, но известно, что захоронения проводились на Бугровском кладбище.

Вновь мысленно прохожу весь жизненный путь моего отца... И вот его финал: епископ Фотий просидел в горьковской тюрьме пять месяцев без теплой одежды и без продуктовых передач, совершенно потеряв связь с внешним миром, как заживо погребенный, возможно, подвергаясь пыткам, что было тогда неотъемлемой частью всякого подобного трагического сценария, после чего последовал расстрел...

В рассказе о мученичестве семьи Пурлевских нельзя не рассказать о трагической судьбе родного брата епископа Фотия - архиепископа Казанского Никона.

Первым местом епископского служения моего дяди Никона был Белгород, где он пострадал за защиту мощей святителя Иоасафа от поругания.

В 1924 году его назначают архиепископом в город Архангельск, где он прослужил несколько лет. Последнее место его служения - Казанская епархия. 17 декабря 1937 года его арестовали по обвинению в антисоветской агитации и распространении клеветы о гонении на духовенство и местных арестах священников. Решением тройки НКВД 25 декабря 1937 года приговорен к смертной казни и расстрелян 9 января в г.Казани. Посмертно реабилитирован по сообщению КГБ Татарской АССР.

Два родных брата, иерархи Русской Православной Церкви, прошли жизнь одним мученическим путем. На плечах одного - монашеские подвиги, на плечах другого - страдающая вместе с ним семья. И каждый прошел этот путь с чистой совестью, достойно своему призванию. Удивительно и то, что, находясь в разных городах, свой мученический венец они приняли почти одновременно, с разницей всего лишь в 6 дней.

Многострадальное тело моего отца приняла земля великого русского города - Нижнего Новгорода, столицы Дивеевской земли, в которой почивают мощи святого преподобного Серафима Саровского, особо почитаемого в нашей семье, и это служит мне утешением. Нижегородская земля стала для меня родной, как и все верующие нижегородцы.

"Господи, со святыми упокой душу раба Твоего убиенного епископа Фотия и всех православных христиан, в узах умученных, и их святыми молитвами помилуй нас!" - так молюсь я каждый день, поминая одновременно:

- убиенного архиепископа Никона - родного дядю;

- убиенного архиепископа Краснодарского Феофила, помогавшего нам, сиротам;

убиенного иеромонаха Аркадия - секретаря и келейника архиепископа Феофила;

убиенного протоиерея Аполлония - друга семьи;

убиенного иерея Петра - моего двоюродного дядю...

7 апреля 1995 г.

Каневская Мария Александровна (в девичестве Пурлевская), дочь епископа Фотия.

СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ

-

Александру Пурлевскому 3 года.

-

Александру Пурлевскому 3 года.

-

Василий (друг) и Александр Пурлевский в

Киевской Духовной Академии. Около 1908 г.

-

Василий (друг) и Александр Пурлевский в

Киевской Духовной Академии. Около 1908 г.

-

Александр Пурлевский - Академист.

-

Александр Пурлевский - Академист.

-

иерей Александр Пурлевский с супругой

Ольгой и дочерью Анастасией. 1912 г.

-

иерей Александр Пурлевский с супругой

Ольгой и дочерью Анастасией. 1912 г.

оборот

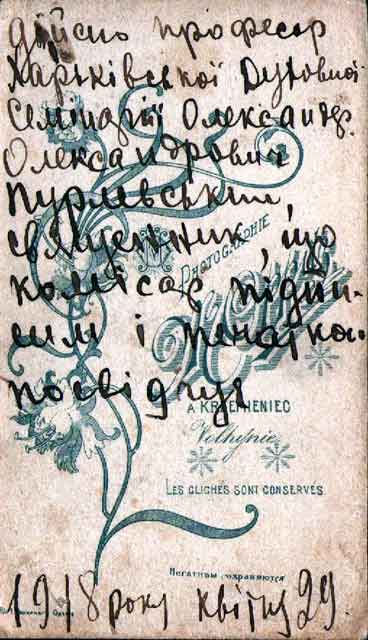

оборот  - профессор Харьковской Духовной Семинарии о.Александр

Пурлевский. 1918 г.

- профессор Харьковской Духовной Семинарии о.Александр

Пурлевский. 1918 г.

- в

Краснодаре. Начало 20-х.

- в

Краснодаре. Начало 20-х.

- о.Александр

Пурлевский в 1-ой ссылке, Средняя Азия июнь

1923 г. (дочки - Мария, Варвара и Анастасия)

- о.Александр

Пурлевский в 1-ой ссылке, Средняя Азия июнь

1923 г. (дочки - Мария, Варвара и Анастасия)

- д.

Петр Голощапов, о. Александр Маков, о.Александр

Пурлевский и о.Апполоний во время своего

служения в г.Краснодаре. Около 1926 года.

- д.

Петр Голощапов, о. Александр Маков, о.Александр

Пурлевский и о.Апполоний во время своего

служения в г.Краснодаре. Около 1926 года.

- о.Александр

Пурлевский во 2-ой ссылке, г.Джамбент (Казахстан).

март 1928 г.

- о.Александр

Пурлевский во 2-ой ссылке, г.Джамбент (Казахстан).

март 1928 г.

- епископ

Фотий (Пурлевский) перед смертию, около

1933-1937 г.(не нашлось даже Панагии для

фотографирования).

- епископ

Фотий (Пурлевский) перед смертию, около

1933-1937 г.(не нашлось даже Панагии для

фотографирования).

оборот

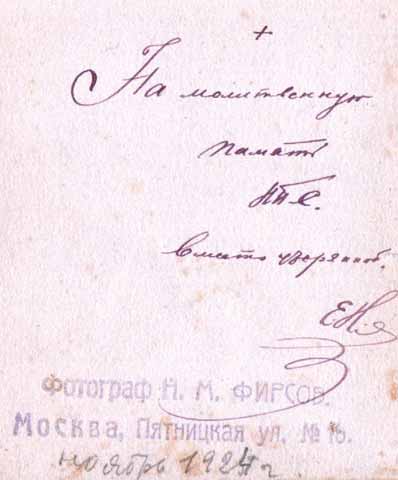

оборот  - родной брат епископа Фотия - епископ Никон

(Пурлевский). Белгородский, перед

назначением в Архангельск. Москва, ноябрь

1924 г.

- родной брат епископа Фотия - епископ Никон

(Пурлевский). Белгородский, перед

назначением в Архангельск. Москва, ноябрь

1924 г.